Il condominio inclinato

Bergamo, sole, casbah, pollai e terrazze fiorite.

(please find English text after Italian part)

SCARICA IL PRESSBOOK SU DROPBOX

Proiezione il 31 ottobre 2024 ore 17,30, Università di Bergamo, via Salvecchio, aula 1. Ingresso gratuito.

La presentazione è inserita all’interno di un evento di Public Engagement, attivato sul Dottorato di ricerca in Landscape Studies for Global and Local Challenges, dal titolo “MovieScapes: Visioni e rappresentazioni del paesaggio al cinema”.

Segue incontro con autori e abitanti “protagonisti” del film, poi rinfresco.

Il film ha ottenuto la qualifica di Film d’Essai (D.D. 25/01/2021)

Il film è uscito in sala dal 29 settembre al 22 ottobre 2020, 8 proiezioni sold out; in seguito: Bergamo, Arena S. Lucia, 23/6/2021; Mezzago, Bloom, 8/7/21; Monaco di Baviera, Centro Culturale Zirka, in collaborazione con Università di Monaco, Facoltà di Archiettura, 24/11/2022; Bergamo, Università, 31 ottobre 2024.

Selezionato all’interno del programma del Milano Design Film Festival, 11/2020; XIV Istanbul International Architecture and Urban Films Festival, 12/2020; Architexture #3, Bologna, 7/2021; Horcynus Festival, Messina 8/2021; Miasto Movie, Breslavia (10/2021); Moskow International Design Film Festival (10/2021) Festival DESIGNAgorà di Porto (12/2021); Cinema e ambiente Avezzano (6/2022); Suburbinale, Groß-Enzersdorf (Austria, 5/2023).

Sinossi

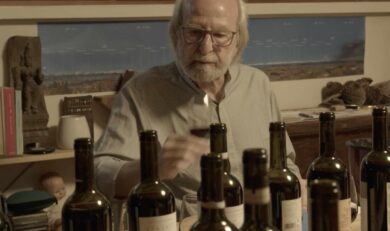

Bergamo. I condomini “Terrazze fiorite” e “Bergamo Sole” (architetti Giuseppe Gambirasio e Giorgio Zenoni, 1976), fieramente osteggiati in un primo momento, sono oggi fra le abitazioni più ricercate in città. Gli edifici sono oggetto di un vivace progetto di ricerca cinematografica. Una serie di sopralluoghi e di incontri con chi ci vive ha messo in evidenza come nel tempo la qualità architettonica degli spazi abbia costituito il presupposto sul quale i residenti hanno costruito una specifica cultura dell’abitare, allo stesso tempo fortemente legata all’immagine pubblica dell’edifico e alla appropriabilità delle sue parti private. Il progettista Giorgio Zenoni, intervistato nei particolari spazi condominiali mostra una soluzione che ancora non lo convince e porta la camera a filmare un “miracolo”.

Bergamo. The condominiums “Terrazze fiorite” and “Bergamo Sole” (architects Giuseppe Gambirasio and Giorgio Zenoni, 1976), harshly opposed at first, are today among the most desirable residences in the city. The buildings are the subject of a lively film research project. A series of inspections and meetings with those who live there have highlighted how over time the architectural quality of the spaces has formed the basis on which residents have created a specific culture of living, at the same time strongly linked to the public image of the building and the appropriateness of its private parts.The designer Giorgio Zenoni, interviewed in the unusual condominium spaces, shows a solution that still does not convince him and brings the camera to film a ‘miracle’.

Note di regia

Tra il dopoguerra e gli anni 70 i complessi abitativi di grandi dimensioni sono stati la risposta – ideologica? – a un’idea di città e di società. Il modello di riferimento era il falansterio, grande edificio unitario che avrebbe dovuto sviluppare socialità e favorire relazioni cooperative. In una società che andava progressivamente articolandosi e complessificandosi il prevalere, all’interno di questi progetti, di un carattere “concentrazionario” dello spazio e una sua eccessiva semplificazione (spesso per motivi economici) ne hanno decretato quasi ovunque il “fallimento”.

Tra le eccezioni una realizzazione particolarmente interessante e riuscita è la “città orizzontale” di G. Gambirasio e G. Zenoni a Bergamo (1976-1980). Pur nascendo all’interno del medesimo clima culturale, nell’intervento prevale un approccio sperimentale, ricco di soluzioni che promuovono e favoriscono modalità significative di interazione con lo spazio (cura, personalizzazione) da parte degli utenti. Un progetto a forte vocazione urbana, capace di mediare tra l’omogeneità di una concezione unitaria e la complessità delle relazioni della città contemporanea. A distanza di 40 anni dalla costruzione, i condomini “Bergamo Sole” e “Terrazze fiorite” sono oggetto di un progetto di ricerca cinematografica mirato a far emergere la forte interazione tra spazio e abitanti. I sopralluoghi e le interviste con i residenti hanno messo in evidenza come sulla qualità architettonica degli spazi – comuni e privati – si sia costruita nel tempo una specifica cultura dell’abitare, fortemente legata sia all’immagine pubblica dell’edifico, sia alla adattabilità (personalizzabilità) delle sue parti private.

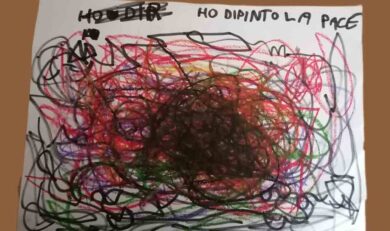

Questa complessa dinamica viene descritta attraverso le testimonianze degli abitanti (non solo proprietari di casa ma anche referenti di attività interne all’edificio) e le immagini della loro interazione quotidiana con il luogo. Emerge una dimensione sociale dello spazio che nessun resoconto architettonico (mirato esclusivamente alla restituzione della qualità dello spazio in quanto fenomeno separato) sarebbe in grado di restituire. L’esplorazione dei luoghi della vita di tutti i giorni diventa così un’antropologia dello spazio.

I registi

Provenienze culturali diverse, l’amicizia e la curiosità reciproca hanno creato le premesse sulle quali abbiamo costruito uno spazio di sperimentazione, con l’obiettivo di indagare l’architettura come fatto sociale e non come fatto autonomo.

Il punto di incontro della collaborazione è diventato il racconto dello spazio abitato attraverso il linguaggio cinematografico: non quindi semplice e arida restituzione di forme geometriche ma, prima di tutto, testimonianza di esperienza. Vista in questo modo l’architettura perde la sua purezza e diventa presenza che interagisce con i modi della socialità: la sfida è dunque riuscire a raccontare la vita non al di là delle forme, ma insieme alle forme, nell’interazione con esse; fare emergere una dimensione sociale dello spazio, restituire – attraverso l’esplorazione dei luoghi della vita di tutti i giorni – una sua antropologia; non descrivere lo spazio ma cercare l’umanità dentro di esso: coglierne la dimensione culturale.

Riprese Alberto Valtellina, Carlo Valtellina; montaggio Alberto Valtellina e Paolo Vitali; musica Emilio Montalvo (violoncello), Matteo Montalvo (violino), Giulio Montalvo (violino), Anna Laura De Luca (violino), Elena Rota (violoncello), Valter Biella (baghèt bergamasco, flautino, campanine), Livia Monacelli (pianoforte); con Adele Prina, Simona Ghezzi, Emilio Montalvo, Matteo Montalvo, Giulio Montalvo, Giorgio Zenoni, Paolo Vitali, Laura Armani, Alessandra Radaelli, Anna Gritti, Maddalena Raineri, Francesco Giarrusso, Nicola Schiavone, Roberto Ravasio, Sara Viscardi, Giulia Ravasio, Viola Ravasio, Adriano Rebussi, Eleonora Belotti, Nadia Paris, Fausto Barbieri, Ornella Fratus, Sonia Rancati, Erwin Rancati, Valter Biella, Rosa Dolci, Luca Catò, Diego Catò, Carlotta Loglio, Emilio Armani, Silvio Calvi, Monique Lambert, Francesco Vitali, Teresa Vitali, Delia Rielli, Eleonora Iaciofano, Giusy Frusteri, Agata Zambelli, Antonina Micali, Chiara Amadei, Valentina Maffeis, Pietro Bolognini, Andrea Tironi, Annamaria Paganelli, Anna Laura De Luca, Elena Rota, Livia Monacelli, Alberto Valtellina, Simone Paganoni, Alessandra Bettinelli, Giovanni Gibellini, Claudia Fassi, Cinzia Gibellini, Elio Scirocco, Aldo Scirocco, Giada Prandi, Stelio Conti, Silvano Sgrignoli, Marco Sgrignoli, Valentina Radaelli, Paolo Viscardi. Italia 2020. Durata 74’. Colore. Formato di proiezione 2,39:1. Il film è disponibile per proiezioni in DCP e file. #ilcondominioinclinato

Così Giuseppe Gambirasio nel 1987: «La geometria del progetto è uno degli ordini della composizione. L’altro è il rigore iterativo delle regole di assemblaggio dei tipi, delle strutture, dei particolari, delle rampe pedonali, delle piazzette pensili. Gli elementi compositivi che entrano in gioco sono pochi e ciascuno è ridotto a forma essenziale: le case a patio binate a ferro di cavallo; il loro giardino pensile intercluso (il Patio); la maglia delle rampe e dei percorsi pedonali; i grossi cilindri nelle loro varie combinazioni di accostamento e incastro. Oggi che il quartiere è abitato si avverte in esso una particolare atmosfera sognata; e nei momenti di luce solare o al contrario di nebbia che invade i sentieri più interni e spopolati delle piastre, gli alti muri ciechi di mattoni a vista che li delimitano, con i loro tagli diagonali dei tetti e delle rampe, danno forma ad uno spazio singolare, quasi irreale, talvolta con accenti metafisici. Sono molte le allusioni, molti i riferimenti evocativi verso la storia delle trasformazioni fisiche dello spazio, che la progettazione ha suscitato; molte le citazioni deliberate tratte dall’archivio delle immagini nascoste nella memoria: dalla Scuola di Amsterdam, alla “Casbah” araba, alla città orizzontale, al Tuscolano in Roma di Adalberto Libera. Gli accostamenti “pittoreschi”, e quelli “vernacolari” (le persiane, le tegole marsigliesi, le porte di ingresso a “perline” diagonali, i comignoli e le “cuffie” di ventilazione in cotto) sono usati architettonicamente come materiali simbolico-significanti della composizione.» (G. Gambirasio, 1987)

Clip dal film: